机械安全标准体系

我国机械安全标准的发展

初期阶段(20世纪80年代以前)

特点:

- 标准体系缺乏:这一时期中国机械行业的安全标准体系基本空白,多依赖行政规章和技术规范进行指导。

- 以规程为主:机械安全多以“工业安全规程”的形式出现,技术要求较为简单。

- 国际参考有限:由于与国际标准的接触较少,中国的机械安全主要以生产实践和事故经验为基础。

代表性成果:

- 《机械制造安全技术规程》初步出现,指导了部分行业的机械安全工作。

引入国际标准阶段(20世纪80年代至90年代)

特点:

- 改革开放促进发展:随着改革开放,中国开始积极引进和借鉴国际标准(如ISO、IEC)。

- 安全立法增强:与机械安全相关的法律法规逐渐完善,例如《劳动法》,《安全生产法》(2002年)为机械安全提供法律依据。

- 行业标准初现雏形:重点行业逐渐开始制定机械安全标准,尤其是在矿山、冶金、化工等高危行业。

代表性成果:

- 开始将ISO 12100(机械安全的基本标准)的内容引入机械设计要求中。

- 制定了一些针对特定设备的国家标准,如起重机械的安全规范。

标准体系初步形成阶段(21世纪初期)

特点:

- 大规模采用国际标准:中国开始加快采用ISO、IEC的国际标准,并将其本地化(GB/T)。

- 标准体系化:围绕机械安全的设计、使用、管理、维护等环节,逐步建立覆盖全生命周期的标准体系。

- 强调风险管理:这一阶段引入了风险评估和控制的理念,与国际安全标准接轨。

代表性成果:

- GB/T 15706《机械安全 设计通则 风险评估和风险降低》首次引入。

- ISO 13849(机械安全控制系统相关标准)和ISO 14121(风险评估标准)被翻译和转化为中国国家标准。

深化发展与自主创新阶段(21世纪至今)

特点:

- 从被动引进到自主创新:中国在引进国际标准的基础上,逐渐形成了自己的标准化体系,并针对本国机械行业特点制定独立标准。

- 数字化与智能化:机械安全标准逐步融入工业4.0背景下的智能制造需求,例如与自动化和信息化的结合。

- 国际化参与:中国开始参与ISO和IEC的标准制订,并成为国际标准的重要贡献者。

代表性成果:

- GB/T 5226《机械电气安全》系列标准广泛应用。

- 针对本地行业特点的专用安全标准(如农业机械、建筑机械等)。

- 参与ISO/IEC/CEN(欧洲标准)机械安全标准的制订和修订。

未来发展方向

- 与国际标准接轨:继续加强与ISO和IEC标准的兼容性,避免重复制订。

- 行业细分:针对智能制造、机器人、3D打印等新兴领域,制定更多专用安全标准。

- 法规与标准协同:推动安全标准在立法、执法和企业实践中的联动。

- 数字化与功能安全:结合功能安全(SIL/PL)的要求,融入更多数字技术的管理与评估规范。

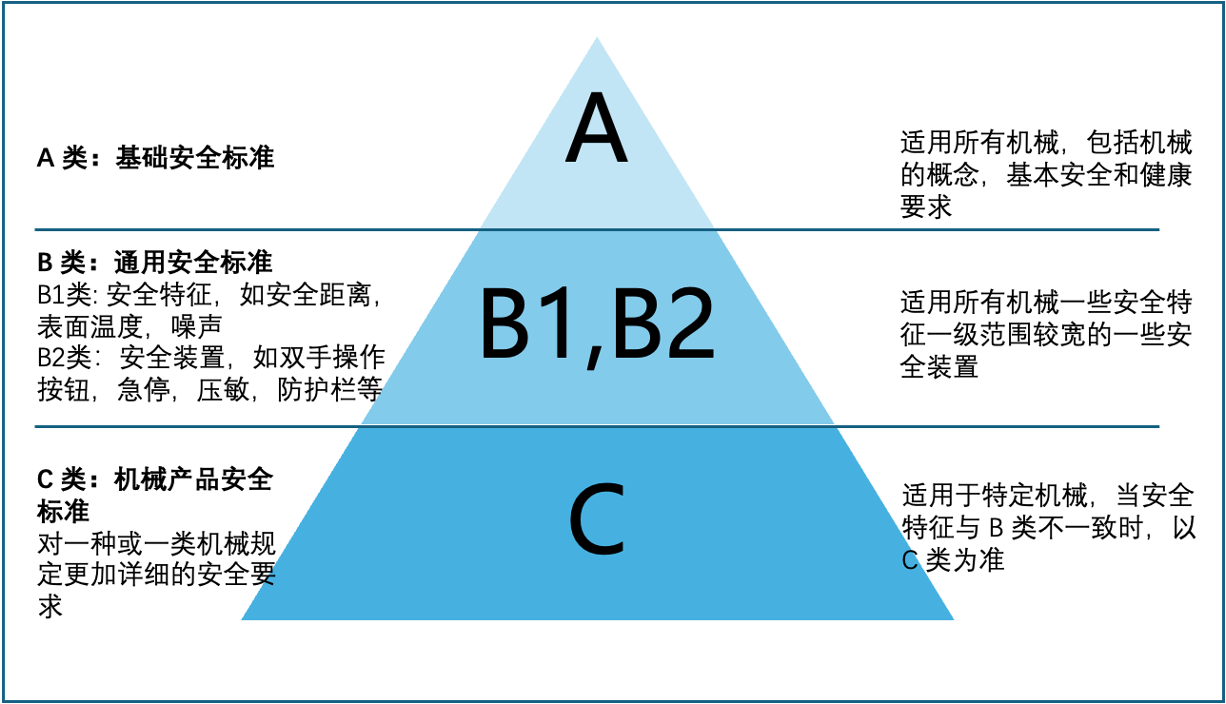

机械安全标准序列

根据 ISO 12100 和GB/T 15706。我国机械安全标准分为 A 类,B 类和 C 类标准。B 类又分为 B1 和 B2,在部分情况下,已经模糊了 B1 和 B2 类标准 ,还有部分类似机械安全管理类的标准,也放在 B 类。整体结构和关系如下:

其中 A/B类作为基础和通用的标准,在没有 C 类标准的机械上,需要运用得更多。C 类只是在某一种或一类时才有意义。所以,本次收集的是 A 和 B 类的标准。

机械安全A/B类标准清单

| 一 | A 类标准 | |

|---|---|---|

| 1 | GB/T 15706-2012 | 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小 |

| 2 | GB/T 16755-2015 | 机械安全 安全标准的起草与表述规则 |

| 3 | GB/T 16856-2015 | 机械安全 风险评估 实施指南和方法举例 |

| 4 | GB/T 20850-2014 | 机械安全 机械安全标准的理解和使用指南 |

| 5 | GB/T 30174-2013 | 机械安全 术语 |

| 6 | GB/T 35076-2018 | 机械安全 生产设备安全通则 |

| 7 | GB/T 38272-2019 | 机械安全 机械设备安全升级指南 |

| 二 | B 类标准 | |

| (一) | 通用标准 | |

| 1 | GB 16655-2008 | 机械安全 集成制造系统 基本要求 |

| 2 | GB/T 12265-2021 | 机械安全 防止人体部位挤压的最小间距 |

| 3 | GB/T 18569.1-2020 | 机械安全 减小由机械排放的有害物质对健康的风险 第1部分:用于机械制造商的原则和规范 |

| 4 | GB/T 18569.2-2020 | 机械安全 减小由机械排放的有害物质对健康的风险 第2部分:生成验证流程的方法 |

| 5 | GB/T 23819-2023 | 机械安全 火灾预防与防护 |

| 6 | GB/T 23821-2022 | 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离 |

| 7 | GB/T 26118.1-2010 | 机械安全 机械辐射产生的风险的评价与减小 第1部分:通则 |

| 8 | GB/T 26118.2-2010 | 机械安全 机械辐射产生的风险的评价与减小 第2部分:辐射排放的测量程序 |

| 9 | GB/T 26118.3-2010 | 机械安全 机械辐射产生的风险的评价与减小 第3部分:通过衰减或屏蔽减小辐射 |

| 10 | GB/T 16754-2021 | 机械安全 急停功能 设计原则 |

| 11 | GB/T 17454.1-2017 | 机械安全 压敏保护装置 第1部分∶压敏垫和压敏地板的设计和试验通则 |

| 12 | GB/T 17454.2-2017 | 机械安全 压敏保护装置 第2部分∶压敏边和压敏棒的设计和试验通则 |

| 13 | GB/T 17454.3-2017 | 机械安全 压敏保护装置 第3部分:压敏缓冲器、压敏板、压敏线及类似装置的设计和试验通则 |

| 14 | GB/T 18831-2017 | 机械安全 与防护装置相关的联锁装置 设计和选择原则 |

| 15 | GB/T 19671-2022 | 机械安全 双手操纵装置 设计和选择原则 |

| 16 | GB/T 41348-2022 | 机械安全 双手操纵装置技术条件 |

| 17 | GB/T 8196-2018 | 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求 |

| 18 | GB 19891-2005 | 机械安全 机械设计的卫生要求 |

| 19 | GB/T 16855.1-2018 | 机械安全 控制系统安全相关部件 第1部分:设计通则 |

| 20 | GB/T 16855.2-2015 | 机械安全 控制系统安全相关部件 第2部分:确认 ISO 13849-2:2007 |

| 21 | GB/T 17888.1-2020 | 机械安全 接近机械的固定设施 第1部分:固定设施的选择及接近的一般要求 |

| 22 | GB/T 17888.2-2020 | 机械安全 接近机械的固定设施 第2部分:工作平台与通道 |

| 23 | GB/T 17888.3-2020 | 机械安全 接近机械的固定设施 第3部分:楼梯、阶梯和护栏 |

| 24 | GB/T 17888.4-2020 | 机械安全 接近机械的固定设施 第4部分:固定式直梯 |

| 25 | GB/T 17889.1-2021 | 梯子 第1部分:术语、型式和功能尺寸 |

| 26 | GB/T 17889.2-2021 | 梯子第2部分:要求、试验和标志 |

| 27 | GB/T 17889.3-2024 | 梯子 第3部分:使用信息 |

| 28 | GB/T 17889.4-2024 | 梯子 第4部分:铰链梯 |

| 29 | GB/T 17889.5-2019 | 梯子 第5部分:伸缩梯 |

| 30 | GB/T 17889.6-2019 | 梯子 第6部分:可移动式平台梯 |

| 31 | GB/T 19670-2023 | 机械安全 防止意外启动 |

| 32 | GB/T 19876-2012 | 机械安全与人体部位接近速度相关的安全防护装置的定位 |

| 33 | GB/T 23820-2009 | 机械安全 偶然与产品接触的润滑剂 卫生要求 |

| 34 | GB/T 25285.1-2021 | 爆炸性环境 爆炸预防和防护 第1部分:基本原则和方法 |

| 35 | GB/T 25749.1-2010 | 机械安全 空气传播的有害物质排放的评估 第1部分:试验方法的选择 |

| 36 | GB/T 25749.2-2010 | 机械安全空气传播的有害物质排放的评估 第2部分:测量给定污染物排放率的示踪气体法 |

| 37 | GB/T 25749.3-2010 | 机械安全 空气传播的有害物质排放的评估 第3部分:测量给定污染物排放率的试验台法 |

| 38 | GB/T 25749.4-2010 | 机械安全 空气传播的有害物质排放的评估 第4部分:测量排气系统捕获效率的示踪法 |

| 39 | GB/T 25749.5-2012 | 机械安全 空气传播的有害物质排放的评估 第5部分:测量不带导管出口的空气净化系统质量分离效率的试验台法 |

| 40 | GB/T 25749.6-2012 | 机械安全 空气传播的有害物质排放的评估 第6部分测量带导管出口的空气净化系统质量分离效率的试验台法 |

| 41 | GB/T 25749.7-2012 | 机械安全 空气传播的有害物质排放的评估 第 7部分测量污染物浓度参数的试验台法 |

| 42 | GB/T 25749.8-2012 | 机械安全 空气传播的有害物质排放的评估 第8部分:测量污染物浓度参数的室内法 |

| 43 | GB/T 25749.9-2012 | 机械安全 空气传播的有害物质排放的评估 第9部分:净化指数 |

| 44 | GB/T 28780-2024 | 机械安全 机器用整体照明系统 |

| 45 | GB/T 30175-2013 | 机械安全 应用GB/T 16855.1和GB 28526设计安全相关控制系统的指南 |

| 46 | GB/T 30574-2021 | 机械安全 安全防护的实施准则 |

| 47 | GB/T 31254-2014 | 机械安全 固定式直梯的安全设计规范 |

| 48 | GB/T 31255-2014 | 机械安全 工业楼梯、工作平台和通道的安全设计规范 |

| 49 | GB/T 33579-2017 | 机械安全 危险能量控制方法上锁:挂牌 |

| 50 | GB/T 33940-2017 | 机械安全 安全设计与精益制造指南 |

| 51 | GB/T 33944-2017 | 移动式可拆卸工作塔台 安全技术规范 |

| 52 | GB/T 35077-2018 | 机械安全 局部排气通风系统 安全要求 |

| 53 | GB/T 35080-2018 | 机械安全 B类标准和C类标准与GB/T 15706的关系 |

| 54 | GB/T 35081-2018 | 机械安全 GB/T 16855.1与GB/T 15706的关系 |

| 55 | GB/T 38367-2019 | 机械安全 点燃危险的风险评估 |

| 56 | GB/T 42598-2023 | 机械安全 使用说明书 起草通则 |

| 57 | GB/T 44686-2024 | 机械安全 危险能量控制 通则 |

| 58 | GB/T 41108.1-2021 | 机械安全 联锁装置的安全要求 第1部分:直接断开位置开关 |

| 59 | GB/T 41108.2-2021 | 机械安全 联锁装置的安全要求 第2部分:带防护锁定的联锁装置 |

| 60 | GB/T 41108.3-2021 | 机械安全 联锁装置的安全要求 第3部分:截留钥匙联锁装置及系统 |

| (二) | 电气标准 | |

| 1 | GB 18209.1-2010 | 机械电气安全 指示、标志和操作 第1部分:关于视觉、听觉和触觉信号的要求 |

| 2 | GB 18209.2-2010 | 机械电气安全 指示、标志和操作 第2部分:标志要求 |

| 3 | GB 18209.3-2010 | 机械电气安全 指示、标志和操作 第3部分:操动器的位置和操作的要求 |

| 4 | GB 19436.3-2008 | 机械电气安全 电敏防护装置 第3部分:使用有源光电漫反射防护器件(AOPDDR)设备的特殊要求 |

| 5 | GB/T 15969.1-2007 | 可编程序控制器 第1部分:通用�信息 |

| 6 | GB/T 15969.2-2008 | 可编程序控制器 第2部分:设备要求和测试 |

| 7 | GB/T 15969.3-2017 | 可编程序控制器第3部分∶编程语言 |

| 8 | GB/T 15969.4-2007 | 可编程序控制器 第4部分:用户导则 |

| 9 | GB/T 15969.5-2002 | 可编程序控制器 第5部分:通信 |

| 10 | GB/T 15969.6-2015 | 可编程序控制器 第6部分:功能安全 |

| 11 | GB/T 15969.7-2008 | 可编程序控制器 第7部分:模糊控制编程 |

| 12 | GB/T 15969.8-2007 | 可编程序控制器 第8部分:编程语言的应用和实现导则 |

| 13 | GB/T 15969.9-2021 | 可编程序控制器 第9部分:用于小型传感器和执行器的单点数字通信接口(SDCI) |

| 14 | GB/T 19436.1-2013 | 机械电气安全 电敏保护设备 第1部分:一般要求和试验 |

| 15 | GB/T 19436.2-2013 | 机械电气安全 电敏保护设备 第2部分:使用有源光电保护装置(AOPDs)设备的特殊要求 |

| 16 | GB/T 19436.4-2016 | 机械电气安全 电敏保护设备 第4部分:使用视觉保护装置(VBPD)设备的特殊要求 |

| 17 | GB/T 37157-2018 | 机械安全 串联的无电势触点联锁装置故障掩蔽的评价 |

| 18 | GB/T 5226.1-2019 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分_通用技术条件 |

| (三) | 流体动力标准 | |

| 1 | GB/T 3766-2015 | 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求 |

| 2 | GB/T 7932-2017 | 气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求 |

| (四) | 振动标准 | |

| 1 | GB/T 25631-2010 | 机械振动 手持式和手导式机械 振动�评价规则 |

| 2 | GBT 19739-2005 | 机械振动与冲击 手臂振动 手臂系统为负载时弹性材料振动传递率的测量方法 |

| (五) | 电磁兼容标准 | |

| 1 | GB/T 17626.11-2023 | 电磁兼容 试验和测量技术 第11部分:对每相输入电流小于或等于16 A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 |

| 2 | GB/T 17626.2-2018 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |

| 3 | GB/T 17626.3-2023 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验(暂无最新) |

| 4 | GB/T 17626.4-2018 | 电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |

| 5 | GB/T 17626.5-2019 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |

| 6 | GB/T 17626.8-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 |

| 7 | GB/T 17799.2-2023 | 电磁兼容 通用标准 第2部分:工业环境中的抗扰度标准 |

| (六) | 声学标准 | |

| 1 | GB/T 17249.1-1998 | 声学 低噪声工作场所设计指南噪声控制规划 |

| 2 | GB/T 17249.2-2005 | 声学低噪声工作场所设计指南第2部分:噪声控制措施 |

| 3 | GB/T 17249.3-2012 | 声学 低噪声工作场所设计指南 第3部分:工作间内的声传播和噪声预测 |

| 4 | GB/T 25078.1-2010 | 声学 低噪声机器和设备设计实施建议 第1部分:规划 |

| 5 | GB/T 25078.2-2010 | 声学 低噪声机器和设备设计实施建议 第2部分:低噪声设计的物理基础 |

| (七) | 人类工程学标准 | |

| 1 | GB/T 1251.1-2008 | 人类工效学 公共场所和工作区域的险情信号弹险情听觉信号 |

| 2 | GB/T 1251.2-2006 | 人类工效学 险情视觉信号 一般要求、设计和检验 |

| 3 | GB/T 1251.3-2008 | 人类工效学 险情和信息的视听信号体系 |

| 4 | GB/T 15241.1-2023 | 与心理负荷相关的工效学原则 第1部分:心理负荷术语与测评方法 |

| 5 | GB/T 15241.2-1999 | 与心理负荷相关的工效学原则 第2部分:设计原则 |

| 6 | GB/T 16251-2023 | 工作系统设计的人类工效学原则 |

| 7 | GB/T 17244-1998 | 热环境 根据WBGT指数(湿球黑球温度)对作业人员热负荷的评价 |

| 8 | GB/T 18049-2017 | 热环境的人类工效学 通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释 |

| 9 | GB/T 18153-2024 | 机械安全 用于确定可接触热表面温度限值的安全数据 |

| 10 | GB/T 18717.1-2002 | 用于机械安全的人类工效学设计第1部分:全身进入机械的开口尺寸确定原则 |

| 11 | GB/T 18717.2-2002 | 用于机械安全的人类工效学设计第2部分:人体局部进入机械的开口尺寸确定原则 |

| 12 | GB/T 18717.3-2002 | 用于机械安全的人类工效学设计第 3 部 分人体测量数据 |

| 13 | GB/T 18978.1-2003 | 使用视觉显示终端(VDTs) 办公的人类工效学要求 第1部分:概述 |

| 14 | GB/T 18978.10-2004 | 使用视觉显示终端(VDTs)办公的人类工效学要求 第10部分:对话原则 |

| 15 | GB/T 18978.11-2023 | 人-系统交互工效学 第11部分:可用性:定义和概念 |

| 16 | GB/T 18978.12-2009 | 使用视觉显示终端(VDTs)办公的人类工效学要求 第12部分:信息呈现 |

| 17 | GB/T 18978.13-2009 | 使用视觉显示终端(VDTs)办公的人类工效学要求 第13部分:用户指南 |

| 18 | GB/T 18978.2-2004 | 使用视觉显示终端(VDTs)办公的人类工效学要求 第2部分:任务要求指南 |

| 19 | GB/T 18978.300-2012 | 人-系统交互工效学 第300部分:电子视觉显示要求概述 |

| 20 | GB/T 18978.400-2012 | 人-系统交互工效学 第400部分:物理输入设备的原则和要求 |

| 21 | GB/T 31002.1-2014 | 人类工效学 手工操作 第1 部分:提举与移送 |

| 22 | GB/T 36954-2018 | 机械安全 人类工效学原则在风险评估与风险减小中的应用 |

| 23 | GB/T 42730-2023 | 人类工效学 静态工作姿势评估 |

| 24 | GB/T 5703-2023 | 用于技术设计的人体测量基础项目 |

| 25 | GBZ/T 189.7-2007 | 工作场所物理因素测量 第 7 部分:高温 |

| 26 | GB/T 40288-2021 | 热环境的人类工效学 术语和符号 |

注意

GB/T 20850-2014 机械安全 机械安全标准的理解和使用指南 上有很多标准的列举,但目前已经跟不上了。这个标准也在重新制定中。估计不久,这个清单就需要进一步维护。